Le Taurillon : Andreï Vaitovich, un immense merci d’avoir accepté cette interview ! Cela fait 6 mois que les Bélarusses manifestent contre Loukachenko et sa réélection frauduleuse en août. Quel est l’état d’esprit des citoyens actuellement ? L’espoir est-il toujours présent ?

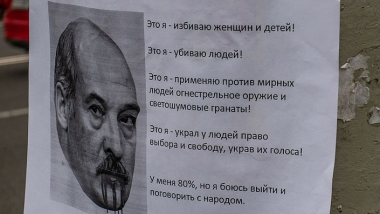

Andreï Vaitovich : On peut dire que le lendemain de cette élection, les Bélarusses se sont réveillés dans un nouveau pays. Pendant 3 jours, nous ne savions pas réellement ce qu’il se passait : le réseau internet était coupé, le réseau de téléphone fonctionnait à peine. C’est uniquement après quelques jours que nous commençons à constater la gravité de la situation. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, malmenées, torturées voire tuées par les forces de l’ordre. La contestation ne s’est pas arrêtée le soir même de l’élection comme le voulait Loukachenko.

Le régime a eu peur pour sa survie, mais la ligne rouge a été franchie avec les premiers morts. Le peuple ne l’a pas oublié mais n’est pas prêt à lui pardonner. Depuis, une mobilisation sans précédent a montré que l’autocrate n’a plus de soutien populaire réel. Ce sont seulement le cercle proche et les forces de l’ordre qui restent malgré tout fidèles. La répression inédite a sans doute effrayé certains. Personne ne souhaite se retrouver en prison. Les gens sont toutefois toujours déterminés et même si le format d’action change, la colère de disparait pas. D’un autre côté, les Bélarusses se sentent un peu fatigués. C’est l’hiver et les conditions sont difficiles pour des manifestations grand public, la deuxième vague de COVID-19 faisant partie des freins.

Pour la première fois sans doute, le Bélarus s’impatiente du retour des manifestations de masses au printemps prochain ou autre type d’action que l’on ignore à ce stade - ce peuple est plein de ressources. Il y a un proverbe qui dit : « l’espoir meurt en dernier », ce qui correspond bien à l’état actuel des choses.

LT : En quoi le soulèvement actuel est-il différent des autres révoltes des dernières années, notamment celles menées par le « Zubr », un mouvement pour les droits civiques pro occidental, au cours des années 2000 ?

AV : La différence est tout d’abord liée aux changements que les Bélarusses ont vécu pendant cette campagne électorale. D’un côté, la situation économique, sanitaire et sociale déplorable a soulevé ceux que l’on appelait « les apolitiques » jusque-là. De l’autre, l’apparition de nouveaux visages a motivé la majorité, et même ceux qui ont peut-être voté pour Loukachenko précédemment ont vu l’espoir d’un renouveau.

En 2010, 2006 et avant, les révoltes ne perduraient pas dans le temps parce qu’elles rassemblaient principalement les élites politiques de l’opposition, la classe moyenne et « l’intelligentsia », l’élite qui se trouvaient à Minsk. En 2020, ce sont d’abord les villes de provinces qui étaient en première ligne de ce mouvement. Les grandes villes et la capitale n’avaient pas d’autre choix que de les suivre. L’autre différence est le degré de la répression du régime, mais aussi la réaction de la communauté internationale et du mouvement de plus en plus important de la diaspora bélarusse à l’étranger.

LT : La répression menée par Loukachenko suite aux manifestations a été très dure. Est-ce que vous avez des informations sur la situation des nombreux prisonniers politiques dans le pays ?

AV : En 6 mois, plus de 35 000 personnes ont été arrêtées de manière arbitraire. Selon les défenseurs des droits humains sur place, 5 personnes sont décédées lors des manifestations ; selon l’opposition, ce chiffre monte à 10. Le 13 février (date à laquelle l’interview a été réalisée, ndlr), on comptait 246 personnes dans la liste des prisonniers politiques, et cette liste ne cesse de s’agrandir tous les jours. Nous connaissons au moins 1000 cas de torture avérés. Il y a déjà une centaine de personnes condamnées à de la prison ferme pour des motifs politiques. Conséquence : le chiffre de l’émigration a explosé. C’est entre 30 000 et 50 000 Bélarusses qui ont été contraints de quitter leur pays.

LT : La cheffe de facto de l’opposition bélarusse, Sviatlana Tikhanouskaya étant exilée en Lituanie, quelle est son influence sur le cours des événements ? A-t-elle des moyens d’action particuliers ?

AV : Sviatlana Tsikhanouskaya est devenue le visage de cette mobilisation que les chefs d’État en Europe et dans le monde entier reconnaissent aujourd’hui. Elle est aussi la voix de plusieurs centaines de milliers de Bélarusses qui manifestent contre la réélection de Loukachenko pendant plusieurs mois. Chaque semaine, elle rencontre des dirigeants politiques internationaux et rappelle les derniers éléments de cette crise. Autour d’elle, il y a aujourd’hui plusieurs centaines de personnes, issues de parcours différents : d’anciens diplomates, des ex-policiers, des bénévoles ou encore des universitaires. Ils sont tous en lien permanent avec les Bélarusses sur place, les activistes dans les quartiers et les grévistes.

Ce n’est pas Tsikhanouskaya qui gère réellement les manifestations au Bélarus et ce ne sont pas les manifestants qui suivent les appels de son équipe, des chaînes Telegram ou de quiconque. Son poids principal est de rappeler à la communauté internationale que, même si la clé de cette crise se trouve à l’intérieur du Bélarus, l’Europe et le reste du monde ne doivent pas oublier ce pays. Et si le but est atteint, c’est enfin d’organiser une nouvelle élection libre et transparente, sous le regard des observateurs de l’OSCE.

LT : Malgré des sanctions visant de hauts dignitaires du régime bélarusse, la réaction de l’UE semble très faible. Que devraient faire les 27 pour soutenir les Bélarusses, et notamment la France ?

AV : La réaction de l’Europe était immédiate et ferme, mais plus on avançait dans cette crise, plus on se retrouverait dans la formule « too little, too late ». Depuis le 9 août dernier, l’UE a déjà adopté 3 paquets de sanctions. Fin février, la 4ème liste devrait être dévoilée, mais nous savons qu’à l’intérieur des institutions européennes se trouvent des lobbyistes qui essayent de protéger les intérêts du régime. Aujourd’hui, il n’y a moins d’une centaine de personnalités politiques sanctionnées par l’Europe. Mais en réalité, le nombre de responsables de la répression est 10, 20 ou 30 fois plus important : ce sont des personnes disposant de portefeuilles du régime, des juges qui orchestrent les procès politiques, des soi-disant journalistes qui alimentent la propagande d’État sans honte ou encore des forces spéciales qui exécutent les ordres criminels.

On voit que l’unanimité européenne est difficile à atteindre. Quelques pays membres de l’UE font bien davantage que les autres. La Lituanie et la Pologne sont exemplaires depuis le début de la crise : ils ont organisé des couloirs humanitaires en accueillant les victimes de la répression, mais aussi les étudiants qui ont été exclus. La République Tchèque a, quant à elle, accueilli des victimes de torture pour des soins. Nous avons des exemples de solidarité par-ci, par-là, mais impossible de constater une solidarité européenne réunissant les 27 pays membres.

L’Europe doit être plus ferme, plus réactive et plus concrète, et notamment les vieilles démocraties européennes comme la France. Les diplomates français rappellent de temps en temps leurs engagements et soutiens à la société civile bélarusse, mais en réalité, les actes ne suivent pas souvent les paroles. Le Quai d’Orsay a envoyé le nouvel ambassadeur à Minsk, qui a remis ses lettres aux représentants de ce régime que la France ne considère plus comme légitime. Depuis plusieurs semaines, on voit « un service minimum », qui reste dans le cadre de la diplomatie classique : des rencontres avec les officiels du régime, mais aussi avec des opposants, des défenseurs de droits humains… À quoi bon ? Les 26 dernières années n’étaient pas suffisantes pour comprendre que ce régime ne cédera jamais et n’acceptera jamais les valeurs démocratiques.

Il faut agir vite, car l’urgence est là. Nous devrions dépasser notre bureaucratie et passer à l’acte. Si les pays voisins du Bélarus peuvent le faire, je doute que la France, quant à elle, n’ait pas de capacités de proposer une aide réelle, et pas seulement symbolique. Il faut être cohérent : à partir du moment où l’on rencontre l’opposante en exil et l’on demande le départ de Loukachenko, on propose des solutions et on va jusqu’au bout.

LT : Depuis le début du soulèvement en août, vous rendez compte régulièrement de la situation sur place, via Twitter en particulier. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu’est l’activité d’un journaliste au Bélarus ?

AV : Aujourd’hui, le journalisme est devenu un crime au Bélarus. En 6 mois, plus de 400 journalistes ont été arrêtés pour avoir simplement exercé leur métier. 11 journalistes sont aujourd’hui en prison et risquent de lourdes peines. Les médias étrangers ont été privés d’accréditations, avec quelques rares exceptions. La situation est dramatique et le Bélarus est aujourd’hui le pays le plus dangereux d’Europe pour cette profession selon Reporters sans Frontières (RSF).

Le soutien des journalistes indépendants sur place est essentiel et doit être renforcé par la communauté internationale. Tous les jours, mes confrères et consœurs bélarusses, mais aussi leurs proches, sont menacés et peuvent être emprisonnés. En même temps, l’Europe ne s’indigne pas que des soi-disant « journalistes » officiels du régime travaillent librement dans les pays européens en manipulant l’information sur les sujets sensibles, comme la pandémie de la COVID-19. Nous devons réellement nous poser des questions si ces « journalistes » d’État ont le droit d’être accrédités auprès de nos institutions européennes.

LT : Assiste-t-on à l’émergence d’un journalisme citoyen au Bélarus ? Comment les citoyens couvrent-ils les événements de leur pays ?

AV : Dans un État où les médias traditionnels, la télévision, la radio et la presse écrite sont contrôlés à 100% par l’État, et où la demande d’informations transparentes et indépendantes est trop élevée, cette émergence se passe déjà depuis plusieurs années. Les derniers sondages de Chatham House montrent que seulement 16 % de Bélarusses font confiance aux médias officiels, alors que ce chiffre monte à 50% pour les médias indépendants. Ce sont des médias numériques, bien sûr, et c’est pour cela que pendant les premiers jours après le scrutin, le régime coupait le réseau internet.

Pendant les manifestations, nous les journalistes, entendions à chaque fois des slogans comme « Merci la presse ! », c’était notre source d’énergie. Mais alors que la répression contre les journalistes s’est accentuée et donc que les équipes se réduisaient à une vitesse incroyable, les gens dans les rues étaient et restent toujours nos témoins et nos sources. Par exemple, quand le format a changé et que les rassemblements se sont déroulés dans les quartiers, il n’était plus possible d’envoyer une équipe, ou même uniquement un journaliste sur place. C’est ainsi que l’on travaille aujourd’hui : d’abord pour pouvoir couvrir le maximum d’événements, mais aussi pour être le moins exposé possible. Cette émergence n’est pas seulement technique ou n’est pas due aux réseaux sociaux, mais c’est surtout à cause de ce désir de changement : pour que les gens ordinaires puissent vivre dans un pays libre, et pour que les journalistes puissent pouvoir exercer leur travail correctement.

Suivre les commentaires : |

|